鶏病検査

現在の養鶏生産現場に発現する鶏病は、テキストに記載されているような定型的なものはほとんどありません。これまでのフィールドで発生した鶏病問題を前提として、さまざまなワクチンが開発・市販されています。ワクチンには病原体を殺滅して利用する不活化ワクチンと病原性が減殺された生きた病原体を応用した生ワクチンがあります。後者をフィールドで使用した場合、往々にしてそのフィールドに生き残ることが色々な機会に確認・証明されています。さまざまなフィールドにおいて、それぞれの歴史に応じてこれまで使用されてきた生ワクチン由来の微生物(ウィルスや細菌類)が蓄積されているのです。

ワクチン由来微生物は低病原性とはいえ、ニワトリの一生の間に幾度も細胞内で繁殖します。そのたびに、軽微とはいえ各部組織や細胞にダメージを与えていると考えられます。ワクチネーションに際しての微生物繁殖は、本来防御能力獲得を期待して与えられたワクチンによる人為的なものですから、許容範囲です。しかし、フィールドに常在化しているワクチン由来微生物は、未知の影響を与え続けている可能性を疑わねばなりません。

また、従来常識的な鶏病については様々な情報に基づいた対応の方法が選べることが多いのですが、突如未知の病原体が農場へ侵入した場合には、常識的な対応では防ぎ切れません。このような事例では、検査の方法すら分からないこともあるのですから…

私どもでは、未知な病原体に対する検査法の開発を含めて、現場で遭遇した事象を多角的に追跡・解明し、フィールドと共に個別の対応法を拓くことをモットーとしてこれまで38年の実績を積み重ねました。

検査の方法として

各種病原体の抗体検査(写真1)

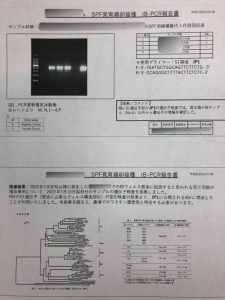

各種病原体存在の遺伝子検査による追跡(写真2)

可能性の疑われる病原体の分離・同定(写真3)

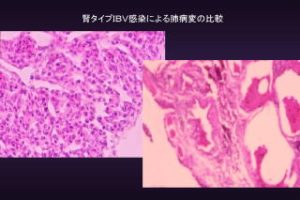

未知な感染病に対しての病理学的検査(写真4)

必要に応じての遺伝子配列分析(写真5)

を実施し、原因を特定します。また、それぞれの原因に応じた対応の方法を考案し、経済的損失を減殺・解決します。このような方針で進めている調査研究により、これまでに、病原微生物や微生物遺伝子学域で初めての現象や事実を数々発見し、学会や学術誌を通じて公開してきています。

写真1

写真2

-e1666683779481-300x202.jpg)

写真3

写真4

写真5

また、大阪公立大学や鳥取大学の大学院博士課程との特殊な提携を結んでいます。このシステムに拠れば、学生は大学へ毎日通う必要がなく、当社での留学生活でフィールド事例をもとに研究することができ、博士号の学位を取得することができます。実際にこのシステムこのシステムを利用して数多くの外国人博士を輩出しています(写真6、7)。

写真6

写真7